9i浏览器直接进入:黑料门-今日黑料-最新反差-海外考古大家访谈|加里·费曼:聚落形态与区域系统考古调查在山东的实践

加里·费曼(Gary M. Feinman),美国著名考古学家。现任美国芝加哥费尔德自然历史博物馆(Field Museum)人类学部主任、美国西北大学兼职教授、伊利诺伊大学兼职教授、中国山东大学立青讲座教授。

加里·费曼教授于1972年毕业于美国密歇根大学,获学士学位。1980年毕业于美国纽约城市大学,获博士学位。后执教于美国亚利桑那州立大学、威斯康星大学麦迪逊分校。1999年起任全美考古学会常务理事。2000年被中国社会科学院考古研究所聘为荣誉研究员。2005年当选美国科学促进会(AAAS)院士。此外,他还是美国《考古研究杂志》(Journal of Archaeological Research)的创办者之一。

加里·费曼教授长期从事中美洲地区的考古学研究。曾负责著名的瓦哈卡(Oaxaca)河谷及尤特拉(Ejutla)聚落形态与区域系统考古调查在山东的实践河谷聚落形态的考古研究项目。目前,他正在负责米特拉堡(Mitla Fortress)遗址的考古发掘,取得了令人瞩目的成就。自1995年起,加里·费曼教授及夫人琳达·尼古拉斯(Linda Nicholas)与山东大学开展合作,在鲁东南沿海地区进行区域系统考古调查,有关这一地区的社会复杂化进程研究已经取得了阶段性的成果。

加里·费曼教授著作等身,已出版著作近30部,发表考古报告和研究文章百余篇,对世界各主要地区的古代文明起源等学术热点问题贡献甚多。他的主要代表作有《过去的映像》(Images of the Past,with T. Douglas Price,Mountain View. California:Mayfield Pub.Co.,1992)、《权力之路》(Path ways to Power:Archaeological Perspectives on Inequality,Dominance,and Explanation,edited byT. Douglas Price,Gary M. Feinman,NewYork;London:Springer,2010)、《考古学视角的政治经济学》(Archaeological Perspectives on Political Economies,edited by Gary M. Feinman and Linda M. Nicholas Salt,Luke City:University of Utah Press,2004)和《墨西哥瓦哈卡的山顶台地遗址:吉伦、埃尔帕尔米洛和米特拉堡遗址的区域系统调查》(Hilltop Terrace Sites of Oaxaca,Mexico:Intensive Surface Survey at Guirún,El Palmillo,and the Mitla Fortress,with Linda M. Nicholas,Chicago,Ill.:Field Museum of Natural History,2004)。

2012年12月,加里·费曼教授和夫人琳达·尼古拉斯女士在结束了鲁东南沿海地区的考古调查后,与山东大学文化遗产研究院及考古系师生进行了座谈。其间,方辉教授对他进行了采访。

加里·费曼教授

加里·费曼先生从1995年就开始与我们进行合作,每年都来山东与我们合作进行田野调查工作,到现在已经有17年,是我们的老朋友了。今天我们很荣幸请到他们两位学者来跟大家座谈,聊聊他们的考古职业生涯以及他们在中国和墨西哥所做的田野工作。我们今天讨论的主题是聚落形态研究及相关问题等。首先,您两位能否谈谈是什么原因促使你们选择了考古作为你们的职业?

加里·费曼:首先,非常感谢方辉教授及在座的所有师生,谢谢你们冒着严寒前来参加座谈!很多年前,当我跟你们一样还是一个学生,在密歇根大学念本科的时候,最初的想法并不是要学习考古学。然而,在大一的时候,我选修了肯特·弗兰纳利(Kent Flannery)教授开设的一门课。我非常喜欢那门课,从那时起,我就萌生了学习考古学的想法。众所周知,弗兰纳利教授是世界著名的考古学家,他的研究工作触及世界许多地区,但主要集中在墨西哥瓦哈卡河谷。所以,在他的课堂上,他总是跟我们讲述很多与瓦哈卡相关的研究趣事。受他的影响,我也逐渐对那个地区产生了兴趣。但那时我还只是一个资历尚浅的学生,因此在接下来的几个暑假里,我也只能在美国境内的遗址参加田野实习,积累经验。

毕业之后,我决定继续攻读考古专业的研究生,并去了纽约城市大学(The City University of New York)继续深造,师从理查德·布兰顿(Richard Blanton)教授。布兰顿教授也毕业于密歇根大学,是肯特·弗兰纳利和杰弗里·帕森斯(Jeffrey Parsons)的学生。在他们的培养下,布兰顿开始在瓦哈卡河谷做工作,而我最终也得以和他一起在瓦哈卡河谷进行区域系统调查,这些调查资料后来成为我撰写博士论文的基础资料。

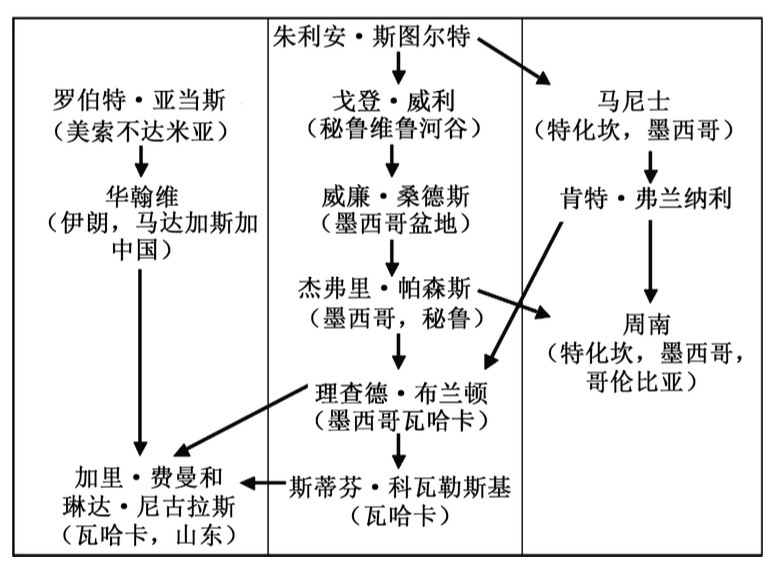

可能你们很多人都听说过华翰维(Henry Wright)和周南(Dick Drennan)。在过去的20多年中,他们两人都曾把区域系统考古调查的方法介绍到中国。同时,他们二人也都与密歇根大学有着密切的关系。表一是一个类似于“家谱”性质的东西,它列出了一些考古学前辈的名字以及美国聚落形态研究传统的源流,指出了相互之间的师承关系。表中所列学者在聚落形态研究的发展历程中都发挥了重要的作用。

表一 聚落考古学家的“家谱”

在全世界的聚落形态研究史上,弗兰纳利作出了重要贡献,尤其是在社区(community)这一研究层次。他是周南研究生阶段的指导老师,同时也是理查德·布兰顿的老师,布兰顿又是我的导师。在密歇根大学上学时,我修过弗兰纳利的好几门课程,同时,华翰维也是我的指导老师。华翰维和弗兰纳利在密歇根大学是同事。华翰维早年的时候跟随著名的学者罗伯特·亚当斯(Robert Adams)学习考古。罗伯特·亚当斯在美索不达米亚地区进行了非常重要的考古调查工作,是最早在美索不达米亚进行考古调查的学者之一。作为亚当斯的学生,华翰维也毫无疑问地受此影响,并在美索不达米亚地区进行考古调查。

在我攻读研究生期间,我参与了在墨西哥瓦哈卡河谷进行的区域聚落形态研究。我分析了调查期间所采集的陶片,并据此完成了我的毕业论文。此后,琳达和我继续在瓦哈卡河谷进行聚落形态研究,长达15年之久。在20世纪90年代早期,我们还在发掘墨西哥瓦哈卡遗址的房址时,文德安(Anne Underhill)找到了我们,向我们介绍了她和山东大学的一个非常好的合作项目,并且问我和琳达是否愿意到中国来协助他们开展这个调查项目。这个项目主要考察鲁东南地区以新石器时代晚期(龙山时期)的两城镇遗址为中心的聚落形态。就像刚才方教授说的,1995年我们开始了这个合作研究项目,并一直持续至今。

学习考古的同学可能都知道有个“密歇根学派”,这在美国是一个非常有影响的学派。从表一可以看到他们之间的师承关系。弗兰纳利是文化生态学的中坚人物;华翰维则偏重社会的变迁,并发展了酋邦理论等。他们两人在20世纪60年代便非常有名,构成了“密歇根学派”的中坚力量,并影响了现在北美学术界的主流学者。因此,可以说他们两人就是两杆大旗,而且都出自密歇根,这可能是“密歇根学派”得名的原因吧?这一学派强调的是生态和社会。加里·费曼教授在大学时代就受到了他们的影响。

费曼教授,您能谈谈区域系统考古调查吗?为什么您觉得它对考古研究特别重要呢?

加里·费曼:在研究所谓的复杂社会,比如酋邦和早期国家等社会组织这类问题时,许多人都会问到一个问题,为什么聚落形态考古研究(主要是区域聚落形态的数据)会如此重要?

首先,我需要讨论的是复杂社会的定义问题。尽管学者们对这一定义意见不一,然而我们所涉及的复杂社会都具有几个重要特征,即它们具有庞大的人口、等级的领导和社会组织,以及更加集权化的社会。

其次,如果你对复杂社会的形成原因感兴趣,那么这个问题就变成了“是什么导致了人口增长?是什么促使了社会等级的形成?”而在这一过程中,也常常伴随不平等的权力和财富分配不均等现象。“是什么因素导致了社会以及经济贸易的产生?”“为什么人们会放弃他们的自治权和财富,去支持他们的领导者呢?”我认为,聚落形态考古为我们进行关于人口或者社群规模、人口分布、政治复杂性以及等级制度等方面的研究提供了重要的数据和途径。

在过去的五六十年间,我并非唯一持聚落形态系统调查对世界考古学产生十分重要影响(观念)的人。还有其他的学者,其中两位是非常著名的美国考古学家——杰瑞·萨布罗夫(Jeremy Sabloff)和温迪·阿什莫尔(Wendy Ashmore)。前者在2001年曾说道:“聚落形态研究是自第二次世界大战以来,在考古学理论上唯一一个最具创新性的理论和方法。”同时,英国著名的考古学家科林·伦福儒(Colin Renfrew)也曾写道:“现在在考古学研究领域运用最广泛、且最有效的获取新材料的方法就是系统调查。”所以,这不仅是我和琳达的想法,这些著名的考古学家们也都认为,区域聚落形态调查对于研究复杂社会具有非常重要的作用。

聚落形态研究方法最初由张光直先生在1984年介绍到中国,并且产生了非常深刻的影响。这也是中国考古学家第一次了解聚落形态考古。读过张光直先生著作的人都知道戈登·威利(Gordon Willey)。张光直先生介绍了戈登·威利在秘鲁维鲁河谷进行的聚落考古研究,这通常也被视为聚落考古学研究的开端。费曼先生,您在墨西哥的工作已逾30年,同时还改进了区域系统调查的方法。您能谈谈早期的聚落形态研究跟您所改善的方法之间有什么本质上的区别吗?

加里·费曼:一般说来,聚落形态研究产生于对考古材料的重新思考,是处理考古材料的一种新方法。这种方法把考古材料看成是相互联系的,而不是分门别类的。就像张光直先生在许多年前指出的那样:“你可以在单个房屋的层面上,也可以在聚落或者社区的层面上,甚至在一个区域内或者更大的地理单元层面上研究考古遗存之间的关系。”我们在山东这个合作项目中的部分工作就是进行区域聚落形态研究。张光直先生自己没做过区域聚落形态研究,但是他总是用联系的眼光来看考古材料,并且在推广这种研究方法上作出了许多有影响的贡献。

为什么它这么重要呢?因为人们总是在不同层次、不同范围内参与社会活动,同时具有几种身份。他们既是一个家庭成员,同时也是一个社区成员。他们还会参与到社区之间的关系网中,甚至在更大范围内与其他地区的人发生联系。因此,他们也是这些社区、地区间关系网的一部分。如果我们想要研究古人的社会活动及关系网,那就需要找到能够为我们提供从不同层次、不同范围研究考古材料的方法,而如果仅仅依靠考古发掘材料对一个广大区域进行研究几乎是不可能的,必须找到可以在比聚落更大范围收集考古材料的一种可行方法。正是基于这一考虑,考古学家才发明了区域系统调查和聚落形态研究的方法,而且实践证明,这样的方法是非常有效的。也就是说,你所做的调查越有系统性,覆盖区域越广,获得的资料也就越丰富、越全面、越精确,对社会研究所能获取的信息也就越多,甚至还可以大概估计这一区域内的人口规模。

因此,我们可以说,系统的聚落形态研究方法具有很多优势。运用这种方法,可以得到研究一个区域内聚落间关系的考古材料。这些材料为我们提供了考察人类社会经济关系的时空变迁基础。这会让你意识到,人们总是共时地处在不同社会关系网之中的事实。人群之间并非完全封闭的,即使这些人群之间存在自然的或者人为设置的障碍,如边界、长城等,人们也总会想方设法地越过这些障碍与其他群体的人交流、互动。而在所有人群内,即使他们共享族群认同的某些因素,也并非是同族的。这就意味着,人群内的每个个体不应该被认为是完全相同的,即个体与个体之间是存在差异的。同时,聚落与聚落之间也是存在差异的。聚落形态研究方法使我们能够了解居住在某一地区的人群以及聚落形态、聚落分布随时间而发生变化的情况。除此之外,没有其他方法获取有关这些信息的材料。即使在某一地区发掘出若干遗址,也无法提供了解这些情况的相关信息。

当区域内聚落形态研究刚被应用到实际研究时,不少学者就已开始尝试使用抽样的方法研究某一地区随意设置的小的地理单元。但这些样品单元在空间上并不是连续的,甚至其覆盖范围仅仅涉及某个区域的很小一部分。因此,这种聚落形态的研究需要改进。最终,这些研究被证明不如全覆盖式调查(区域系统调查)那样富有成效。尤其是在时间上纵向观察聚落规模、数量及布局的变化等方面。相反,如果调查范围全面覆盖了某一大区域,往往被证明非常有效,尤其是在研究复杂社会时。这也是我和我的同事们在瓦哈卡河谷及附近区域做研究时所采用的方法。在山东沿海地区我们也采用了这样的方法。

能否简单介绍一下您在墨西哥瓦哈卡所做的工作,以便我们更好地理解聚落形态的研究方法?

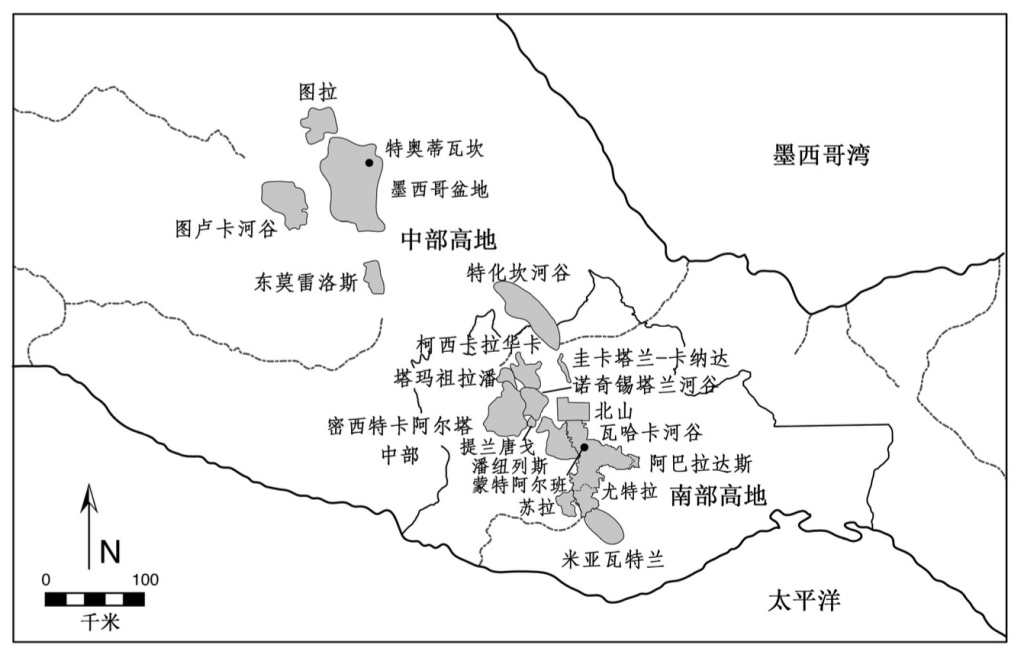

加里·费曼:考古学家在墨西哥瓦哈卡进行了30多年的考古工作,从而最终在这一地区孕育出区域聚落形态的研究方法。图一是一张墨西哥中南部高地的地图,那里遍布高山、河谷,图中标注的深色区域是已经调查过的。我和琳达主要在瓦哈卡河谷和尤特拉河谷开展工作。被我们调查过的区域连在一起总面积已超过8000平方公里。这也是世界上采用这一方法调查面积最大的区域。

仅仅瓦哈卡河谷调查的面积就相当于我们在山东沿海调查所覆盖的面积。如果把墨西哥高地所有调查的区域面积加起来,其总和将超过20000平方公里。这些海量的调查资料对我们比较研究不同地区的聚落形态,以及在时间纵向上观察聚落形态的变化,或者说研究聚落形态发展模式的多样性非常有用。同时,我们还可以利用一系列具有一定相似性的考古材料,比较研究墨西哥高地不同地区复杂社会的兴衰。

在瓦哈卡河谷刚开始进行聚落形态考古时,焦点集中于中美洲最早的城市之一——蒙特阿尔班(Monte Albán)的兴起问题上。当时,困扰我们的是,这座城市形成的前提基础是什么?因为在蒙特阿尔班形成之前的很长时期,我们几乎不知道这一地区聚落形态的基本情况。仅有的少数几个遗址分布在瓦哈卡河谷,且多集中在河谷的某一范围,包括前蒙特阿尔班时期的中心聚落——圣何塞莫戈特(San José Mogote)。因此,如果不了解这一地区在蒙特阿尔班之前的基本状况,包括它的人口规模、人口数量及分布等,要讨论导致蒙特阿尔班形成的因素将会非常困难。

通过调查我们发现,在蒙特阿尔班建立之前,这一地区已有人生活。因此,这说明蒙特阿尔班时期的居民并不都是从墨西哥其他地区迁徙来的。在蒙特阿尔班之前,在瓦哈卡河谷的不同地区就有若干规模相对较大的遗址,其中最大的就是弗兰纳利曾经发掘的圣何塞莫戈特。

有趣的是,在蒙特阿尔班所在的那片区域内,在此之前基本不见人类的活动迹象。这个人烟稀少的地方坐落在偏于河谷一隅的三组聚落群之间,而这似乎就是促使住在河谷不同地区的人们集中到一起而形成蒙特阿尔班的前提因素。属于不同聚落的人群以某种方式聚集在一起,或者是被迫合作,从而在河谷中央位置形成一个新的聚落中心。同时我们还发现,自从蒙特阿尔班建立后,附近的人口数量迅速增长,其增长速度明显高于远离蒙特阿尔班的地区。

图一 墨西哥高地地图

事实上,这样的聚落形态与我们在两城镇所见的极其相似。在山东东部沿海地区,很少发现大汶口文化晚期遗址,但随后便出现了如两城镇、尧王城、河头等大型中心聚落。一旦出现这样的中心聚落,这些中心聚落的人口便会快速增长。同时,中心聚落周围的人口也会呈现快速增长的趋势。这是世界许多地区都存在的一种模式。一旦某个地区出现大型的中心聚落,人们便会向这个中心聚集,这个中心附近的人口就会快速增长。这可能意味着,在古代,拥有人力资源及劳动产品是获取权力的一个非常关键的因素,掌权者依靠拥有劳动力来维持他们的权力。同时,周边的聚落给中心聚落提供了保护和资源。对劳动力的需求也进一步刺激了人口增长。

在瓦哈卡研究项目中,您首先从调查入手,并提出一定的假设解释你们的发现。那么,下一步可能需要发掘几个遗址、获取材料来证明你们的发现。据我了解,你们在瓦哈卡的几个遗址做过多次考古。能给我们介绍一下考古发掘的收获吗?

加里·费曼:对于考古调查,我最大的感受就是,在开始调查时总是需要提出一系列的问题。如果足够幸运的话,你在调查过程中采集的材料可能会解答一部分问题,但同时在调查中又总会产生新的问题。比如,开始在瓦哈卡调查时,我们的问题更多的是为什么蒙特阿尔班会发展为早期墨西哥的一个重要城市?它形成并发展的原因是什么?但是,随着调查的深入,我又对另外一个问题产生了兴趣。那就是蒙特阿尔班作为一个中心聚落持续了1000多年,那么在它衰落时,那里究竟发生了什么?为解答这些问题,我们在瓦哈卡河谷发掘了两处离蒙特阿尔班相对较远的遗址。其中之一就是埃尔帕尔米洛遗址,与蒙特阿尔班一样,也是建在山顶上的聚落。

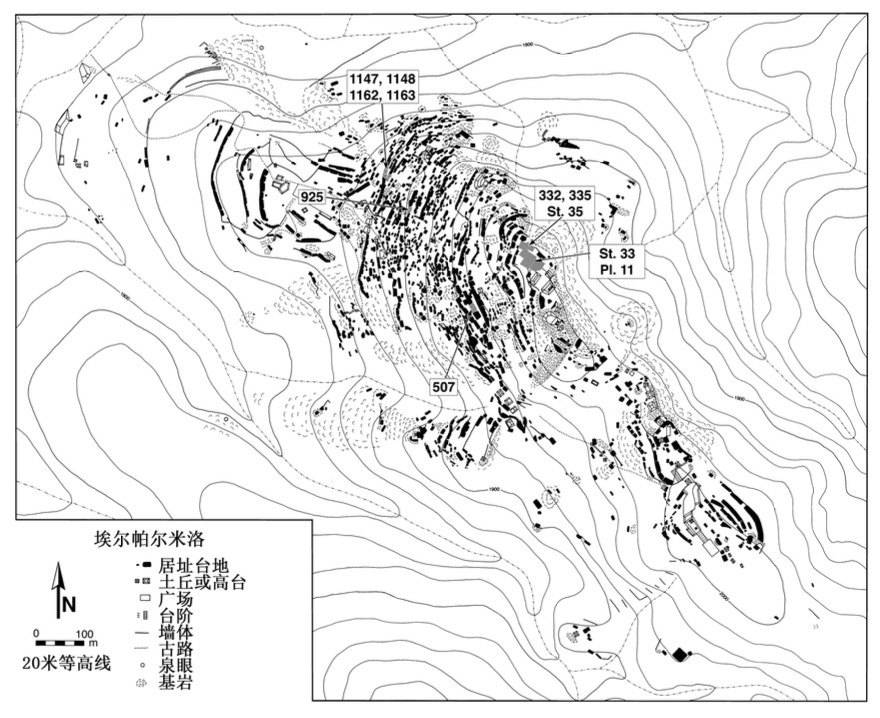

图二是埃尔帕尔米洛遗址的平面示意图。图中那些像黑盒子的小方块就是一个平台,或一处居址,因为一个台地就是一个家庭生活单位。人们通过平整山上的缓坡筑起小平台,并居住在这些小平台上。我们在埃尔帕尔米洛发掘了8处台地,它们从山脚散布到山顶上。

图二 埃尔帕尔米洛遗址平面图

蒙特阿尔班在公元前500年到约公元800年或稍后的1000多年时间里占有非常重要的地位。我们希望埃尔帕尔米洛的发掘能为了解蒙特阿尔班的衰落提供一些信息。发掘所得材料大部分还是反映出蒙特阿尔班仍然较强盛时的一些情况。然而,在埃尔帕尔米洛末期,当地的统治者似乎从蒙特阿尔班获取了更大的自治权。

同时,我们也对蒙特阿尔班统治时期的经济运行方式感兴趣。在埃尔帕尔米洛遗址,发掘工作首先从山脚开始,并逐步向上到海拔更高的平台。我们发现,越往上房子建得越精致、越复杂。这也意味着,居住在这些房子里的人更加富裕。

2002年你(方辉)参观我们的发掘工地时,我们还在发掘相对较普通的居址。这些都是瓦哈卡河谷古典时期(300-900)比较典型的房子。它们都有一个天井,在天井四周围绕许多房间。在台地的前面往往建有挡土墙。人们首先建起挡土墙,再在挡土墙所包围的范围内平整土地,筑起平台,最后在平整好的台子上建房子,住宅与住宅之间离得非常近。后来,我们转移到山顶发掘,发现了更多设计复杂、做工精细的房子。它们的房间更多、天井更大、墙也更厚实,还有其他一些比较特殊的地方。

埃尔帕尔米洛可能只是一个第二等级的遗址。我们还发现,这里制作的一些器物在蒙特阿尔班遗址及附近一带并不常见。他们用龙舌兰及其他一些比较耐旱的植物酿酒,或制作纺织品等。我们发现许多纺轮,证明他们自己制作衣物、鞋、包之类的物品。在阿兹特克语里,这个遗址所在的镇名意指“编网之乡”(place of the nets)。所以他们很可能就用龙舌兰纤维制作网、包及其他东西。

您最近正在做有关黑曜岩的研究,并发表了《复杂社会的瓦解:基于玛雅黑曜岩证据的社会网络图形分析》(Complexities of Collapse:The Evidence of Maya Obsidianas Revealed by Social Network Graphical Analysis)。您做这个研究的出发点是什么?这项研究的学术前景或它的潜在意义是什么?

加里·费曼:如你所言,我们正在做与贸易有关的研究。居住在埃尔帕尔米洛的人在没有任何铜、铁金属工具的情况下建造了石头宫殿和墓葬。他们用石质工具制作所有的东西,但他们最喜欢的石料是黑曜岩。这是远古时期形成的一种火山岩,用它制成的工具有非常锋利的刃部。

在墨西哥的瓦哈卡州(相当于中国的省),整个州方圆几百里都不产黑曜岩。但我们发掘时却发现了上千片的黑曜岩,大多是石叶碎片。显然,制作这些工具的原料应来自墨西哥其他州,或中美洲的其他地区。

对考古学家来说,黑曜岩是非常有意思的材料。因为人们对黑曜岩的需求很大,会为此进行远程贸易。另外,黑曜岩的一个重要特性是,每种黑曜岩都有一系列独特的示踪元素。用合适的仪器检测每片黑曜岩的微量元素,即可得知它们的原产地。检测每片黑曜岩的化学成分是这项研究的关键,因为中美洲有许多不同的黑曜岩矿产地。

我们正在用一台便携式的X射线荧光设备检测发掘出土的所有黑曜岩。到目前为止,我们发现埃尔帕尔米洛遗址出土的黑曜岩至少来自8-10个产地,它们分布在墨西哥的不同地区。这为我们提供了许多与贸易有关的新信息,从中我们还可以进一步了解,随着时间推移,贸易模式是如何发生转变的。

房址在聚落形态研究中是非常重要的因素。您能谈谈房址是如何为我们提供古代社会的信息的吗?

加里·费曼:尽管我们很幸运地发掘了一些高规格墓葬,但我还是对古代经济及运行方式更感兴趣(房址正反映了经济活动)。我们在墨西哥的一个发现是,工艺品生产都在家里进行,而不是在与居址分离的手工业作坊内制作。石器制作、黑曜岩加工、纺织等也都在家庭居址进行,这在25年前还不为人所知。当时人们认为,那里存在一个非家庭的作坊区。因为他们发现,无论是发掘资料,还是调查资料,都显示出存在生产活动的证据,如陶器、石器制作等。于是他们便认为,这一定意味着此地存在着与居址分离的手工业作坊区。但我们所做的工作,以及他人在其他遗址所做的工作都非常明确地显示,在墨西哥很少有真正意义上的手工业作坊。在整个前西班牙时期的墨西哥,所有地区都没有经过发掘的作坊。

这一发现对我们认识古代墨西哥的经济非常重要。因为在此发现之前,人们都认为古代经济是由政府控制的,生产活动也在一定程度上受中央控制,统治者还可以控制少量作坊内的生产。如果所有,或大部分家庭都制作工艺品,并与其他家庭进行交换,这个观点就需要进行修正。如果家庭生产模式很普遍,那么中央政府要控制这种生产活动就会非常困难,因为他们需要控制成千上万个家庭的生产活动,这对中央政府来说是非常困难的。而且从古代墨西哥的交通系统来看也是不可能的。因此,这些房址的发掘改变了我们对古代墨西哥经济形态的看法。同时我们还发现,为交换进行的生产活动非常分散,且分布广泛。在墨西哥,市场的重要性可能远远超出考古学家在很长一段时间内所设想的。我们知道,西班牙人在16世纪到达新大陆后,发现阿兹特克人有非常繁荣的市场,这给西班牙人留下了深刻的印象。但是所有人都认为,那只是阿兹特克文化的个例,是阿兹特克帝国的产物。但是,现在有越来越多的学者意识到,市场在墨西哥可能有很长的历史,甚至在阿兹特克帝国之前几个世纪就存在了。阿兹特克帝国成熟的市场体系必然有其源头。在前西班牙时期的墨西哥,市场是社区内部,甚至是部落家庭之间进行物品交换的场所。

你们在发掘这些遗址时,也采用浮选法收集材料,你们有没有发现制作陶器和石器的生产活动线索?你们在埃尔帕尔米洛遗址发掘的8座房址是否有不同的功能?

加里·费曼:这也正是我们认识到他们曾经有过贸易活动的一种方式。我们曾在3个不同的遗址分别发掘出8座、3座和1座房址。每个遗址制作的器物都不同。在发掘出1座房址的那座遗址,人们制作陶器和贝类器物;在发掘出3座房址的遗址(米特拉堡),人们制作黑曜岩工具、石器、纺织品并驯养火鸡;在发掘出8座房址的遗址(埃尔帕尔米洛),大多数生产纺织品,也有一些家庭制作石器,似乎也(有一些家庭)有狩猎及驯养兔子的活动。

因此,无论是同一遗址还是不同遗址,家庭产品都或多或少地存在一些差异。我们还发现,每个家庭都使用不是自己制作的产品。如在许多房址内,我们没有找到制作陶器的证据,可见(他们)需要通过贸易来获取陶器。事实上,黑曜岩矿石均来自其他州,没有一个家庭从事开采黑曜岩的活动。同时,在许多家庭内没有发现制作石器的证据。同样,贝类来自海滨地区。我们知道他们是用自己生产的产品和别人进行交换,来获取需要的产品。这也在一定程度上改变了我们对古代墨西哥经济形态的看法。因为在此之前,人们都认为古代墨西哥的家庭是自给自足的。但这个观点还有待更多的资料来证实。

可以说,这是经济考古学的一个课题。许多学者,甚至包括一些经济学家都持有一个观点,即大约在200年前,经济活动一般是被政治组织所控制的。这个观点在人类学界、考古学界及经济史研究领域都深有影响。但是,发掘材料让我认识到,以前的那些观点可能过于夸张,不太符合客观实际,至少并没有很好的证据支持。因此,我们的发现还是很重要的。

经济考古在中国还是一个新兴领域。中国的考古学家才刚刚开始关注这类问题。遗憾的是,我们在发掘中很难发现保存有居住面的房址,因此要辨认人们在房子里的行为非常困难。幸运的是,我们在两城镇发现了若干带地面的房址,提供了非常重要的信息,使我们有可能辨认出在房址里进行的活动,如石器加工等。

加里·费曼:我同意你的看法。但我认为,如果仅仅依赖居住面,那么你得到的信息可能不够全面。如果能在房址及周围获得生活垃圾,是非常有用的。这些生活垃圾虽然不如在房屋地面发现的遗物有用,但它还是能为(我们)了解人们在房址内进行的活动提供一定的信息。许多研究都显示,地面有时会被人们打扫干净,但人们并不会把垃圾带到很远的地方。

刚提到家户考古(household archaeology),对研究经济考古非常有用。加里提到房址附近的很多遗迹含有很多类似信息,我完全同意。但经济考古更具挑战性的课题是市场问题。据我所知,北美的考古学家根据考古材料研究市场。您能举例说明如何辨认市场吗?

加里·费曼:从考古上确认市场非常困难。但是从概念上,可以认为在特定的情境(contexts)中,市场是社会分配机制的重要因素。我曾经写过若干讨论市场潜在重要性的文章。对于前西班牙时期的瓦哈卡,我们已经整合了许多证据,对市场及市场交换进行了详尽的个案研究。或许我们没有关于市场的直接证据,但是存在被整合后就会显示出其重要性的一系列因素。如果每个家庭都制作产品并进行交换,每个家庭都需要他们并不生产的产品,而整个社会至少包括上千个家庭,那么其中存在一种怎样的交换模式呢?熟人之间面对面的互惠交换,可能无法充分解释众多人口之间的交换模式,以及物品的长距离运输情况。在墨西哥,我们没有发现存在大规模仓库的证据,因此也没有证据证明,所有物品都被集中到了一个地点,然后由统治者再分配。在墨西哥不仅没有大规模的仓库,那里的交通运输系统也非常不发达,因为他们没有可以用来运输的牲口。所有东西都只能靠人肩挑背扛。要把所有物品运到一个中心地点进行再分配,需要付出许多劳动力。尤其是许多大型遗址都建在山顶上。尽管这些观察没有证明市场的重要性,但是它支持了物品并不通过一个中央组织或中心地点进行交换的观点。考虑到生产的分散及产品交换的多样性,在特定市场交换可能就是他们进行产品交换的模式。

实际上,关于市场的最直接证据来自当地的景观特征,这与我们在山东沿海农村看到的农贸市场非常相似。我们发现,在遗址外围有一些没有土丘、墓葬及公共建筑的开阔空地,我们将其标示在地图上。我们在测量这些开阔空地的面积时发现,其规模与这个遗址的总面积成正比,即遗址面积越大,这片开阔空地的面积也越大。我们发现在瓦哈卡的很多遗址都存在这种现象。我们甚至发现有多条从遗址外围通向这些广场(即开阔空地)的道路。所以我们认为,遗址外围的这些广场可能就是市场所在,但还不敢确定。事实上,在山东沿海地区现在仍存在很多具有相似特征的市场。

(关于)贸易和市场问题,货币或者货币制度的出现是直接证据。中国和其他地区都是如此,但是在货币出现之前就很难加以研究。

加里·费曼:在墨西哥,欧洲人到来之前从未出现金属货币。我同意,货币是再好不过的证据。但我们知道,阿兹特克人从来不使用金属货币。我经常提到的就是,许多到达墨西哥的西班牙人,包括科尔特斯(Cortés)和哥伦布(Columbus),都曾经在意大利待过一段时间。在15、16世纪,意大利是一个非常重要的经济中心,有非常活跃的贸易及当时欧洲最大的市场。因此,许多西班牙人都见过非常繁荣的贸易市场。但是,当西班牙人到墨西哥后,其中有些人在日记中写道,从未见到比他们在阿兹特克最大城市——特诺奇提塔兰(Tenochtitlán/Tlatelolco)所见更大、更活跃的市场。他们还在日记中提到,有成千上万的人在进行交易,但都不使用货币。不过,他们有特定的货币等价物,如可可豆和布匹。

这是非常有意思的现象。在中国常提到的词汇如抱布贸丝、以物易物,还有个词是“市井”,“市”和“井”有密切的关系。也许这给我们提供了一条线索,暗示市场常常就在水井附近。从历史文献来研究这类问题有很大的潜力。另外一个问题是人口分析。许多研究这类问题的人都基于发掘出的陶器资料,如陶片的密度。您认为通过聚落形态的方法,该如何进行人口分析研究?

加里·费曼:我认为人口分析是一个非常重要的问题。我们考古学家就需要想办法来估计当时的人口数量。地理学家及其他领域学者的已有研究表明,在一个特定区域内,聚落规模与人口之间有非常密切的联系。但我们需要知道的是,在每个特定区域,聚落规模与人口之间的关系是什么样的?因为这两个变量之间的关系在不同地区并不一定相同。比如,与亚洲和美索不达米亚相比,古代墨西哥的聚落人口密度相当低。因此,我们在墨西哥估计人口数量时所用的值就应该低于在美索不达米亚所用的值。在美索不达米亚,罗伯特·亚当斯采用200人/万平方米的数值估计人口数量。在墨西哥,我们则倾向于采用25人/每万平方米的数值估计当地的人口。我们刚开始在中国工作时,就不知道该采用一个什么样的数值估计人口数量。

考古学研究人口是非常困难的事情。过去在没有这种区域考古资料之前,大家都是用墓地或房址数量来推测当时的人口。有了区域数据之后,在这方面可以做出一定的探索。实际上,你(方辉)与我们已经做了一项具有重要意义的工作,即用现代村落的人口密度作为一个参数。在此大家可能会想,现代村落的总人口比古代不知翻了多少倍,但作为一个区域来说,尤其相对于北方而言,一个人在聚落里占有的空间大小实际上具有相当长的延续性。我们根据现代几个县的人口统计,包括现代村庄的数量、面积,测算大约为70人/每平方公里。用这个数据乘以我们调查的遗址面积,便可得到一个遗址内的大约人口,即一个村落内的特定面积大约有多少人。在琅琊台调查之后,我们发现琅琊台的人口是可测的。文献记载,秦始皇迁三万户到琅琊台,汉代大约是五口之家,三万户约十五万人。据我们在琅琊台的调查,20多平方公里,约十六七万人,说明我们调查的结果和文献记载几乎是吻合的。因为三万户之外可能还有其他的人,那么十六七万人应该是可能的。所以,在计算人口密度时,尤其是计算聚落人口密度时,这个数字还是很有用的。

您在中国工作已有17年。您对中国考古学的印象如何?中国考古学与美国考古学或墨西哥考古学有什么差别?

加里·费曼:在过去17年中,中国考古学确实取得了非常快的进展。尤其是在科学技术手段的引进方面,如植物考古、动物考古及其他技术手段的运用等。我想这些变化都是非常好的事情。但是在我看来,还需要更多地关注一个领域:即聚落考古。在中国,每年都有许多遗址被破坏。一旦一个遗址被破坏了,我们就没有办法记录并了解那个地方的古代历史原貌。随着中国现代化建设的加快,在古代遗址被完全破坏消失之前把它们记录下来非常有必要。所以,我呼吁你们去不同的地区开展区域系统调查。我们调查的地区越多,我们知道的也就越多,因为不同地区之间往往存在一定的差异。我们在瓦哈卡河谷做工作比较幸运的一件事是,在阿兹特克帝国所在的墨西哥河谷,其他学者也在进行一项跟我们相似的研究。因此,我们总是能把不同时期的发现与墨西哥河谷的发现相比较,我们发现它们之间存在很大差别。因此,如果在山东其他地区或邻省展开调查将非常有意义。因为我们可以把在山东沿海的调查结果与他们所得结果相比较。总而言之,我觉得在中国工作的这段时间,中国考古学取得了非常大的进展。

有一点我应该声明,当初调查开始时,中国和美国的有些学者对我们的调查工作并不看好。但是,通过这十几年的工作,以及其他学者所做的相关研究,我们得到了一些初步认识,尽管这些想法并非完全正确。

首先,我们证明在山东进行区域系统调查是可行的。这些遗址在地面上是可以看到的,如果工作做得够系统,可以发现许多新遗址。区域系统调查的主要目标不是找到散落在地面上的每块陶片,也不希望它能为我们提供所调查区域内每个遗址的精确规模、面积及人口数量信息。我们的主要目标是了解一个区域内遗址的规模及分布范围随时空变化而演变的一般格局。我们想要弄清楚的是,一个区域内的聚落形态在时空上的一般变化模式是什么。

这又回到遗址间关系的话题上。在某一调查区域内,有的遗址约1万平方米,有的约10万平方米,有的则有100万平方米,这些遗址显然具有不同地位,在聚落关系网内扮演不同的角色。如果一个10万平方米的遗址实际面积是11万平方米或9万平方米,这并不会造成太大影响。我们所估计的面积允许在很小范围内有或大或小的误差。我们尽可能做到准确、仔细,但细小的误差对大体的模式没有大的影响。一个遗址的面积是1万平方米还是100万平方米,这才是古代聚落的本质区别,也是体现其重要性之所在。我认为,任何人都不该对在估计遗址面积时应该大点还是小点太过苛刻,因为那不是我们的主要目标。所以,我对考古调查的一点非常重要的建议是,应该始终清楚地知道调查的主要目标是什么。

第二点认识是,山东东部沿海的聚落发展进程及考古学文化变迁与山东西部地区并不完全相同。在古代,这两个地区的考古学文化发展序列及人们的生活方式有很大的区别。

第三,在我们调查的区域内发现最早的定居聚落是北辛文化或大汶口文化早期,但在整个区域内,这一时期的聚落却很少发现。

第四,在龙山文化时期,山东沿海并不是一个“偏远地区”。山东沿海的人口数量及遗址数量比17年前人们所了解的要多,遗址的规模也更大。我想这也在一定程度上改变了“中原中心”的看法。在中国新石器时代,许多地区都是同等重要的,中国文明的起源是多源的。

第五,在我们调查的区域内,龙山时期的重要遗址除两城镇遗址外,还有其他的大型遗址,如尧王城、河头等。每个大型中心聚落之下都存在聚落等级的划分,大型聚落之下有第二等级或第三等级的小型聚落。

第六,在西周时期,山东东部沿海地区处在一个巨变阶段,这里也是诸侯相互争夺的兵家之地,因此人口数量有所减少。

第七,也许自公元前2世纪开始,山东东部沿海与山东西部的联系可能变得不那么紧密。

第八,琅琊台完全是山东东部沿海的一个新的大型聚落,比以往及同时期的其他任何聚落规模都大。据文献记载,这是秦始皇为安置迁徙而来的人口所建。

我们调查的时代范围延续至汉,现在看来很有价值。汉代是第一个有系统历史记录的王朝,这些历史记录中包括基层社会组织乃至人口等方面的信息,可以据此将考古聚落与历史地理文献加以整合。因此,我建议将来的区域调查应把汉代乃至更晚的遗址包括进来,否则许多历史信息被忽略、遗漏了。在中国,史前与历史时期是连续的,其间并没有断层。因此在做历史时期较早阶段甚至史前时期的研究时,后世的文献仍然是有价值的。

加里·费曼:我认为你(方辉)和你的同事当初把汉代也纳入调查及记录范畴非常正确。我在世界其他地区有过一定的考古经历。事实上,你们可能没注意到中国与世界其他地区一个非常重要的区别。在2000年前,“中国”这个概念在疆域上就已非常接近现代中国。2000年前,中国实现了政治上的统一,即使在后来也有过政治上的分裂时期。然而,即使中国在政治上处在分裂时,还是存在一些我们认为可以看作是“中国”的因素。在世界其他任何地区,我们都不能将2000年前的疆域与现在的疆域做同等观察。这在美索不达米亚、墨西哥、南美洲都是不可能的。这是中国非常有意思也是与世界其他地区有很大差异的地方。

最后,您对在座的学生如何成为一个合格的考古学者有什么建议吗?

加里·费曼:我和琳达非常高兴能与山东大学的学生一起工作,我认为你们都非常优秀,我鼓励你们将来做更多的考古调查。一方面可以了解中国范围内的聚落形态,深入专业学习;另一方面又可以为保护更多的遗址作出自己的贡献。在遗址破坏殆尽之前进行调查、记录,进而保护好遗址,这对于记录古老中国的丰富历史是非常必要的。因此,我的建议就是你们要尝试去多做考古调查,以及学会区域系统调查的方法。

同时,我还鼓励你们应尽可能多地了解世界其他地区的考古学。因为我认为我自己在中国所做的工作对我研究墨西哥的考古有很大帮助。当然,不一定非要到世界其他地区去做工作。如果你阅读了某一地区的相关材料,你就会发现世界各个地区之间的历史是如此千差万别,同时,你也就开始知道中国历史与其他地区历史存在哪些异同。因此,我会鼓励你们去学习世界其他地区的相关材料,并多思考一些问题。

总而言之,要努力学习,对于新观点、新事物保持一种开放的态度。

【本文初发表于《南方文物》2013年4期;后收入《穿越古今:海外考古大家访谈》,上海古籍出版社,2020年。澎湃新闻经李水城教授授权刊发。】