黑料不打烊在线首页:糖心LOGO在线观看免费EYE-变革中的美国古典学:“让现有的古典学焚烧”

引言:世界古典学大会里的英国老先生

在《我们这一代人觉得自己既是激进人士,又是上流精英》一文中,英国左派历史学家托尼·朱特(Tony Judt,1948-2010)如此描写:

“1966年,我升入剑桥大学国王学院。我们是英国——且也许是英国唯一的——过渡的一代。时值20世纪60年代过半,摩斯族来了又走,披头士乐队正要录制他们的《佩帕军士孤独之心俱乐部》 ( Sgt. Pepper's Lonly Hearts Club Band ) ,我就读的国王学院却仍然极为传统。设在大厅的晚餐无比正式,必须出席,且必须穿学士袍。本科学生就座后等待先生们的到来,接着全体起立,目送一长排老先生从身边经过,向高桌走去。”(何静芝译文)

仿照这样的写法,当世界古典学大会这样的重要学术文化事件在举行时,如果说世界上有什么能和披头士作比的流行现象正在发生,那么无疑是韩国歌手朴彩英(Rosé)与美国歌手布鲁诺·马尔斯(Bruno Mars)合作的歌曲《APT》传遍全世界,其中不断重复的韩文아파트(apateu)一词,让人不经意间记住了韩文里的公寓一词(无疑来自英语音译),而这背后则是韩国流行文化风靡全球、亚洲面孔的歌手开始越来越多出现在西方主流音乐电台与荧屏中的潮流。

作为朱特笔下式的老先生,参加世界古典学大会的英国著名埃及学家约翰·贝恩斯(John Baines)似乎敏锐察觉到一个亚洲做主导的文化世界的到来,在接受《中国社会科学报》采访时,贝恩斯如此评论:

“以韩国肥皂剧的全球流行为例,这一现象既展示了韩国流行文化的魅力,也为全球观众提供了一扇了解韩国社会、文化的窗口。这些剧集以引人入胜的情节、精良的制作和深刻的社会洞察力,吸引了世界各地的观众。它们不仅娱乐大众,更在无形中传递了韩国的历史、传统、现代生活以及社会价值观,成为文化交流的重要载体。”(褚国飞:《文明交流互鉴:古典文明的现代意义——访英国国家学术院院士约翰·贝恩斯》,《中国社会科学报》2024年11月12日)

贝恩斯在世界古典学大会上发言

作为研究上古文化的埃及学家(比我研究的希腊化与罗马时期至少早两千年),贝恩斯无疑没有失去对当代文化的洞察力,意识到韩国流行文化风靡世界是一场新的东西方文化交流。持相似观点的是哈佛大学比较文学学者马丁·普克纳(Martin Puchner),在一年前出版的《文化:我们的故事、从岩画到K-pop》(Culture, the Story of Us, from Cave Art to K-pop)一书结尾处,普克纳如是评论:

“K-pop很好地提醒我们,文化历史的轨迹总是朝着流通与混合的方向发展。如果我们希望支持并维持文化创新,就需要利用一切可用的手段……作为人文学者,我们并不总是履行了‘促进多元文化历史’的角色,同时也逐渐失去了广大公众的关注……我相信,只有重新赢得更广泛的观众支持,只有设法向下一代传递文化多样性的意义与魅力,只有让我们祖先创造的文化瑰宝得以延续,艺术与人文才能繁荣发展。”

普克纳:《文化》,纽约诺顿出版社

需要特别注意的是,尽管贝恩斯表面上是朱特笔下的老先生,但他和朱特是同一代人。更应该看到,英国不仅是战后流行文化的重要中心,更是当代流行文化研究和批评的起源地。这一特殊的氛围直接影响了英国成为了提供将古典学与当代流行文化结合的古典接受研究(classical receptions studies)的发源地。

当少数族裔学者成为美国古典学活动的中心

英国古典学的这一潮流现在也席卷了美国。趁着这股东风,我在2024年11月中旬开启了为期一周半的高浓度东海岸古典学学术之旅,包括受邀在普林斯顿大学和纽约巴德学院各做一场古典学讲座;受邀参加耶鲁大学著名社会学家高玉蘋(Grace Kao)11月份在耶鲁大学召开的K-pop大会,并在此期间聆听了两场由少数族裔学者讲授的重磅古典学讲座。2025年1月初,我再次赴美参加了连续三天的美国古典学年会……通过这一系列密集的学术活动,我得以一窥美国古典学的现状。

在耶鲁K-pop大会上,我发表报告的小组结束讨论之后的5点(我在组里讲了防弹少年团歌曲里对古希腊悲剧《酒神的伴侣》的接受),耶鲁大学古典系举办了其最负盛名的一年一次的罗斯托夫采夫讲座。这次讲座的讲者是著名华裔古典学家、哥伦比亚大学教授马约翰(John Ma),而上一年的演讲者是著名日裔罗马史学者克里夫·安藤(Clifford Ando)。就在同一时间,我之前在芝加哥大学的老师、著名黑人古典学家帕特里斯·兰金(Patrice Rankine)在宾夕法尼亚大学古典系做了宾大古典系每年最重要讲座“古典古代与当代世界”的第一讲。在这背后,是现在美国古典学越来越多重要位置与面孔都留给了少数族裔学者。如果说在传统印象里,只有朱特笔下的老先生们有资格成为古典学的代言人,美国古典学无疑在这个节骨眼上,希望打破这一刻板印象与成见。根据讲座摘要,兰金在计划的题目为“专业古典研究及其他者”(Professional Classical Studies and its Others)讲座系列里,第一讲号召“将现有的古典学焚烧”(burn down' professional classical studies as it is currently constituted)。而这些讲座本身,就是焚烧现有古典学的一部分。

对于在欧美学希腊罗马古代史的中国学生们,马约翰无疑是一个重要的符号。他精通英法双语,其在英法美三国学界的履历与成就意味着华人学者可以在欧美古典学界达到的可能高度。当然,马约翰的研究里没有太多亚洲因素,他的学术领域是牛津的传统古代史与法国传统古希腊铭文学和结构主义文化史的结合。一方面,与理工科里的华人学者相似,他的成就凭借自己过硬的研究而取得;但另一方面,他在牛津求学时尚未市场化的学术体系对其学术生涯的影响也不可忽视。兰金则是马约翰的反面,他学术生涯虽然开始于塞涅卡悲剧研究,最后却以黑人古典接受研究成名于古典学界。无论如何,他们在同一时间在两所东海岸藤校做重要古典学讲座,都属于美国主流古典学为让古典学变得更多元化(至少就研究人员背景而言)而做出的努力。

马约翰在耶鲁大学的演讲

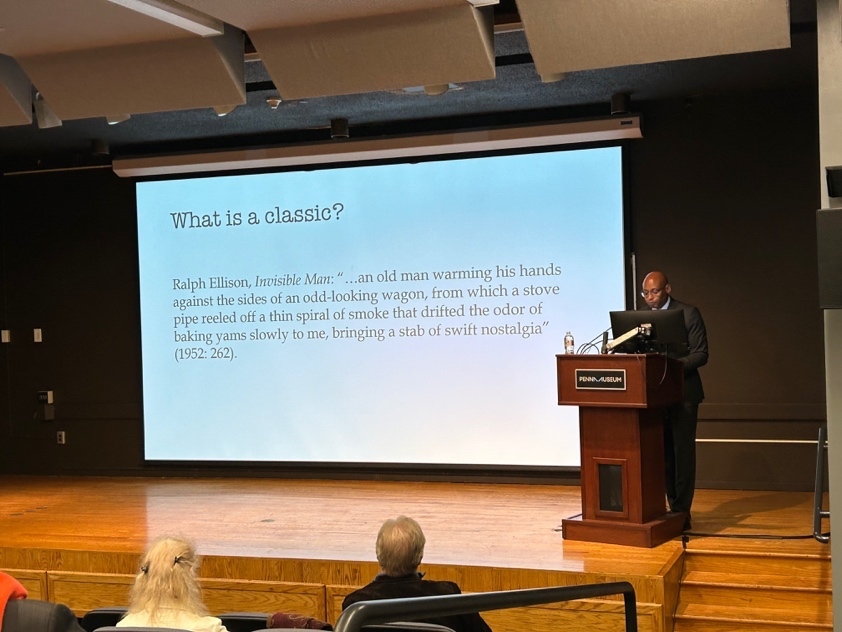

耶鲁大学的会议结束之后,在巴德学院和普林斯顿的两场讲座之间,我赶上了兰金“古典古代与当代世界”讲座系列的最后一讲。尽管这是讲座最后一讲,来的人仍然不少。在这一讲里,兰金以自己的牙买加背景为开始,思考大西洋奴隶制机制下形成的牙买加食物,并在此基础上去重新思考拉丁文学里的食物及其与奴隶制的关系(以塞涅卡的书信为例),最后回应第一讲提出的将现有的古典学焚烧的号召,思考如何重建古典学。包括宾大著名拉丁文学学者约瑟夫·法雷尔(Joseph Farrell)在内的众多白人老学究都坐在听众中间。

兰金在宾大的讲座

美国古典学会上的亚洲面孔

这种将少数族裔置于中心的做法在2015年1月初在费城召开的美国古典学年会上有进一步的体现,这是我第四次参加古典学年会(疫情期间线上参加过两次)。第一次参加古典年会是在2019年在圣地亚哥,我清楚地记得,当时在整个会上,我是极少数亚洲面孔之一。而这次在费城的古典年会发生了巨大的变化。尽管在数量上,亚洲面孔无疑仍然是少数,但在绝对数量上已经极大增加,不少小组都有亚洲背景的发言者。根据我的不完全统计,在整个会上,有亚洲背景的古典学者有52人(不包括旁听者、也不包括一些完全使用西方姓名的隐性亚裔)。尤其值得注意的是,从去年在芝加哥开的古典学年会开始,就有亚洲背景的学者担任小组的主席。和美国亚洲学年会提前定小组不同,美国古典学会的大多数论文摘要都是单独接受,然后组织者再按照论文摘要分类成各个小组,再请相关的学者做各组主席。我记得在2019年的美国古典学年会上,各个小组的主席都是白人学者,而去年就有亚利桑那大学的古希腊文学学者朴雅凛(Arum Park,音译)担任古希腊悲剧小组主席,今年则有德州三一大学罗马时期希腊文学学者劳伦斯·金(Lawrence Kim)担任一个帝国希腊文学组主席,而这次担任另一个帝国文学组主席的则是剑桥大学皇家希腊文教授蒂姆·惠特马施(Tim Whitmarsh),他是今年世界古典学会大会的重量级嘉宾(开场论坛发言人之一)。这意味着,会议组织者有意在尊重传统古典学者的同时,开始将亚洲面孔置于会议中心。

2025年美国古典学会召开期间的晚间酒会

特别值得注意的是,在提前预定的小组里,除了我参加的亚洲与亚裔美国人古典学团(Asian and Asian American Classical Caucus,简称AAACC)组织的小组外(该团每年在古典学年会上都会有一个小组),还有由普林斯顿大学的一名越南博士生、芝加哥大学的一名中国博士生与宾州州立大学的一名中国博士生组织的题为“爱情与自我知识”的古希腊文学与哲学小组,组上有像斯坦福大学古希腊表演学者阿纳斯塔西娅-埃拉斯米娅·佩波尼(Anastasia-Erasmia Peponi )这样的重量级学者。去年11月下旬,我在普林斯顿大学做完讲座后,我还和组织该小组的越南博士生说,非常期待古典学会上她们的“中越女团”打歌登场。而她除了负责组织这个小组外,还在一个美国古典接受的组上报告越南裔美国诗人王鸥行(Ocean Vuong)的古典接受,她在读王鸥行用越南语和英语写的双语诗歌时,在会上把越南语部分用越南语读了出来,这是我在2019年参加美国古典学年会时完全无法想象的。这些变化不但标志着美国古典学领域亚洲面孔的出现,更标志着亚洲声音的真正出现,即古典学领域下的亚洲学者不再仅仅像马约翰那样去从事传统古典研究(类似K-pop里亚洲面孔的人用全英文唱了首完全美国调的歌),而是真正大胆地把亚洲经验带入古典学主流话语场域(类似K-pop里大胆加入传统朝鲜半岛表演元素和音乐特色)。

美国古典学会上亚洲博士生组织的小组

与此相伴的则是和黑人古典接受研究类似的亚洲古典接受研究的兴起。去年,美国古典学会会刊(美国古典学三大顶刊之一)《美国语文学会会刊》(Transactions of American Philological Association)发表了由AAACC团长、韩裔美国人克里斯托弗·瓦尔多(Christopher Waldo)写作的关于亚裔美国人古典接受的文章,这是美国古典学最高层面承认亚裔美国人古典接受作为古典学一部分合法性的标志性文章。我在2021年初线上参加美国古典学年会时,AAACC的主题就是亚洲古典接受。当时,我的思维还比较传统和保守,我在听的时候就在想,这些和古典学有什么关系?而在2021年5月,当北美古典学最重要的奖项之一约翰·温克勒纪念奖(John J. Winkler Memorial Prize)公布时,该组组织人、当时还是布朗大学博士候选人(现为洛杉矶加州大学助理教授)的凯丽·阮(Kelly Nguyen)以研究王鸥行的诗集《夜空穿透伤》(Night Sky with Exit Wounds)里对荷马史诗的酷儿接受与越战记忆的文章获奖,而我提交的关于中亚性别关系在早期希腊化王后制度(queenship)形成过程中的重要作用的文章获得提名奖(honorable mention)。评奖委员会主席刻尔克·奥尔曼德(Kirk Ormand,他也是今年美国古典学会主席)给我发邮件说,我的文章在另一年可能获奖,但在这一年评委犹豫过后给了我提名奖。对此,有人为我鸣不平,认为政治正确击败了古典学。毫无疑问,酷儿接受和越战记忆都是美国主流叙事话题。不过,我从来不会犬儒地将美国学界发生的事情仅仅归结为政治正确,而是会进一步思考这背后美国古典学研究的范式演变。就在下半年,我也开始学习怎么做结合当代话题的古典接受,这也是我关于K-pop里的古典接受研究的出发点。

王鸥行

由此,我也开始更侧重于我进入博士后阶段后一直在探索的希腊化时期东西方文化交流这样的小众题目和主流对话的方式。尤其是,在今年AAACC上的“亚洲的古代”报告里,我报告的基本内容用的是很传统的历史实证主义方法,即结合希腊、拉丁史料与汉文史料,探讨西汉晚期与匈奴与中亚的互动如何促发罗马贵族对中国丝绸的兴趣以及如何促成罗马对中国的最初认识。根据我对美国学界的了解,这样的报告无疑会冷场。比如,我在2020年2月初在哈佛东亚研究年会上报告了汉朝对罗马的认知,报告后没有任何人问问题,甚至报告结束后,担任小组主席的研究中国耶稣会的波士顿大学某汉学家都没意识到我刚刚发了言,我是真正意义上的拉尔夫·艾利森(Ralph Elison)笔下的透明人(invisible man)般的存在。因此,在这次报告中,我做了大量软化工作。在报告一开头,我引入了2018年电影《疯狂亚洲富豪》(Crazy Rich Asians)的开头,即杨紫琼扮演的新加坡人在1990年代去到伦敦一家豪华酒店,因为种族歧视被拒绝入住,酒店让她和她家人去住唐人街,继而讲到我的一些文章在接受美国一些主流古典学杂志的外审评价时,里面一旦用到中国材料,对方就会以这应该去汉学期刊、不应该来古典学期刊为由婉拒,相反,我的论文里如果只是单纯讨论希腊、拉丁材料,评价都会不错,被接受概率更高。因此,我强调这是一种唐人街古典学(Chinatown Classics)。进而,我介绍了20世纪上半叶美国汉学家荷马李(Homer H. Dub, 1892-1969)发表在美国古典学顶刊《美国语文学期刊》(American Journal of Philology)上的一项研究,他在匈奴郅支军队里发现类似罗马的战术,猜测克拉苏败给帕提亚后有罗马战俘到达中亚和中国,这说明美国古典学很早就接受了这种利用中国材料的跨文化讨论。而我在报告里的基本立场是,我们没有必要去证明和证伪是否有罗马士兵到达中国这样的问题,而是应该重新思考中国和匈奴、中亚的互动如何成为汉朝与伊朗和罗马间接交流的一种方式。

《疯狂亚洲富豪》开场

我的报告采用的是非常传统的考证方法,是我阅读陈寅恪、田余庆等先生的著作学来的(并不像我其它涉及罗马哑剧、古典接受的研究,则是纯粹美国学术训练的产物)。我相信大家其实没有太跟上我在希腊、拉丁、汉文材料之间来回切换,以及在罗马、希腊化、帕提亚、中亚、匈奴与汉朝不同区域之间穿越的节奏。但是,我用了《疯狂亚洲富豪》开场,“唐人街古典学”这个提法给大家留下了很深的影响,尽管大家可能没有真正理解我的报告,也意识到我的这个报告和大家关心的种族问题的潜在相关性。因此,在我的小组结束后,一位亚裔古典学家表示他在一家美国大学出版社策划有关于结合古典学与亚洲研究的书系,问我愿不愿意将研究给他们系列出版。虽然我目前博士论文修改的书稿已经在和英国一家出版社谈合作,但我想到我博士期间写的关于希腊化中亚在中西交流中作用的一些文章,可以合起来作为另一部书稿。我非常高兴地意识到,我一直感兴趣的希腊化中亚这样小众的问题可以在当代美国学术政治话语下得到新的关注。如果说古典接受研究教会了我什么的话,那就是怎么去和主流对话。

作为玛莎·格拉汉姆的孩子们的当代美国古典学家

不可避免的是,古典接受这种高度反映个人背景和趣味的研究,会让人觉得是 “自我研究”(mesearch)。毫无疑问,我开始关注到K-pop这个话题,以及希望通过K-pop古典接受研究来让古典学进入K-pop话题的讨论,是对自己在美国学术语境下被种族化为“亚洲”身份的一种自我探索,也受到我一直以来对罗马哑剧研究的兴趣的影响(即我已经有相关的表演研究基本功)。但毫无疑问,这的确是一种“自我研究”。通过参加这次古典学年会,可以说,我终于想清楚K-pop研究能给古典学本身带来什么真正的范式影响。从总体上来看,这次古典学年会的一大亮点无疑是纪念美国现代舞奠基人玛莎·格拉汉姆(Martha Graham, 1894-1991)130周年诞辰的讨论小组,研究者们着眼于格拉汉姆的现代舞编舞对古希腊悲剧的接受,同时主办方邀请了作为格拉汉姆继承机构的纽约格兰汉姆舞团(The Martha Graham Company)的团长与舞者来到费城,在小组上分享自己的舞蹈经历,当晚还在费城剧院举办了该舞团带有古希腊接受的两支现代舞表演。

古典学年会上格拉汉姆舞团分享

格拉汉姆对于美国,就如同梅兰芳对于中国、加林娜·乌兰诺娃对于苏联一样,是美国的表演国粹,也是冷战时期美国用于文化外交的重要手段。如果说,20世纪初最初的现代舞像K-pop一样是一种大众娱乐,那么冷战时期美国对现代舞的大力支持,对现代舞由流行文化转化为高雅艺术再传播到世界各地(包括1980年代后传入中国)发挥了重要作用。不可避免的,大家在讨论格兰汉姆的古典接受时,有种外人不可染指的感觉。特别是,在格兰汉姆讨论组里,有从事哑剧研究的博士生认为琉善《论舞蹈》里对哑剧的描写与格兰汉姆对现代舞的观念很像,而在另一组里有另一学者讨论罗马哑剧时,也讨论了琉善《论舞蹈》与现代舞的相似性。

格拉汉姆舞团表演后分享

这让我明白了,我一直以来认为琉善的《论舞蹈》与K-pop里的古典接受存在潜在相连之处背后的文化政治:欧洲(特别是法国)学者研究罗马哑剧舞,不可避免会带上芭蕾的理解;美国学者研究罗马哑剧舞,不可避免会带入对现代舞的理解;而我则是在希望,未来学者(尤其有亚洲背景的学者)在研究罗马哑剧舞蹈的研究会加入韩舞的维度。特别是,韩舞里面越来越丰富的古典接受,已经为对话提供了可能。

通过这次古典学会,我也意识到我一直感兴趣的罗马哑剧舞蹈研究不是一种单纯的古代舞蹈研究和流行文化研究,而是为阅读罗马帝国下写作的希腊拉丁文学提供一种动态的视野,即哑剧舞蹈如何影响对身体与性别的描写,或者说随着罗马式剧院在整个地中海的传播,当作为帝国时期罗马剧院文化最重要的部分之一的罗马哑剧成为罗马地中海城市居民的日常生活与感官体验的一部分时,哑剧如何重构了希腊拉丁文学对身体与性别的认知与描写。这是我在这次古典学会上,我与对罗马帝国下希腊拉丁文学里的身体问题感兴趣、但对哑剧没有概念的学者们(包括一些重量级学者)讨论后意识到的。特别是,我在与AAACC团长瓦尔多聊天时,从他那儿了解到,作为美国希腊文学影响力最大的学者,他之前在伯克利的导师莱斯理·刻尔克(Leslie Kurke)1980年代到伯克利时,带给伯克利的希腊文学元老马克·格里菲斯(Mark Griffith)的极大影响是让他意识到希腊文学里的性别问题。而现在,北美希腊拉丁文学下训练出来的学者,如果说谁对性别没有任何概念(即使不做性别问题),那是不可能的。这也让我意识到,我对罗马哑剧——特别是其与希腊小说的互动——的研究未来可能的一种贡献是,让研究罗马帝国文学的学者都意识到哑剧是一个需要考虑的问题,而不是无视其作为“看不见的手”的存在。去年11月,我在普林斯顿大学讲公元2世纪罗马皇帝埃拉伽巴路斯对哑剧舞蹈的介入如何影响了公元4世纪希腊小说《埃塞俄比亚故事》里对身体的书写时,我还有点拿捏不准,这个横跨罗马史、帝国文学与罗马表演研究的题目会怎么被分类?参加完今年的古典学会后,我已经完全不担心,因为这恰好可以为大家研究罗马史和帝国希腊文学提供一个完全崭新的思考维度。

我在普林斯顿大学古典学会议室的讲座

通过我对K-pop里古典接受的研究,也希望大家未来在研究罗马哑剧时,会把韩舞作为考虑的对象之一,而不是仅仅局限在芭蕾舞与现代舞圈定的舞蹈框架里。2024年11月,我在巴德学院讲韩国女团NewJeans在《Cool with You》歌曲通过与19世纪法国绘画《丘比特与普赛克》(L’Amour et Psyché)互动来对古罗马故事丘比特与普赛克进行接受时,我特别强调,作为NewJeans成员之一澳韩混血的Danielle在藏于卢浮宫的19世纪法国画作前对西方听众讲解画作里的丘比特与普赛克故事是《Cool with You》里的核心思想的表现,即亚洲人如何重新向西方听众呈现古希腊罗马文明。我一直认为这对思考有亚洲背景的古典学者怎么思考重新向西方人重新讲解古希腊罗马文明非常有启发,因此,在讲座里讲到这一部分的时候,我不禁有点动情。

《Cool with You》里Danielle向西方听众讲解古典画作

在费城美国古典学会参加了涉及格拉汉姆的讨论及表演后,我意识到了我对K-pop的这个设想并非天方夜谭。从某种意义上,当代美国白人古典学家都是伊莎朵拉·邓肯(Isadora Duncan)与格兰汉姆两位现代舞奠基人的“孩子”。当女性还被排挤在美国诸多精英高等教育之外——别说进入古典学研究了——的20世纪上半叶,作为没有受过正规高等教育的白人女性,邓肯与格拉汉姆就以自学的方式,通过自己的身体、以具有创造性的现代舞编舞方式去重新解读古希腊文明,赢得了欧美主流的关注。这些现代舞先驱们从20世纪初到60年代做的事,某种程度预示了80年代后越来越多女性学者开始进入美国古典学界后给美国古典学带来革命性的影响,无论是普林斯顿大学招收的第一届女性本科生、著名拉丁文学学者艾米·瑞赤琳(Amy Richlin,她在上世纪九十年代就发问,女性是否有资格研究拉丁文学),还是从布林·茅尔女校本科毕业的莱斯理·刻尔克。学者要反思过去并不难,根据对过去的研究预示未来才是真正的洞见。当越来越多高质量的古典接受进入作为21世纪社交媒体时代表演文化代表的K-pop,是否预示着未来有亚洲背景的古典学家给美国古典学带来的创造性改变?

回到促使我在世界古典学大会后立马去美国交流的耶鲁K-pop大会,在会议结束当晚,在会议安排的酒店大厅里,组织人高玉蘋和大家闲聊,她再次强调说,作为研究种族问题的社会学家,防弹少年团在美国的兴起绝对不是传统单纯追星现象,而是种族革命与社会运动。就在这个时候,马约翰和他的希腊太太走了进来。因为之前和他简单说过我在耶鲁参加的K-pop会议,就借机向高教授简单介绍了他,说马老师是西方最杰出的亚裔古典学家(暗含之意是他是古典学里的防弹少年团)。我相信,从高玉蘋研究种族社会学和亚裔美国人问题的角度,马老师对于有亚洲背景的古典学者的榜样作用无疑和防弹对于西方亚裔年轻人的榜样作用具有某种同质性。

结语:从韩国流行文化到中国古典文明

当然,无论是我11月在美国参加的3场活动还是今年年初的古典学年会,都发生在世界古典学大会召开之后。世界古典学大会把中国置于古典学知识领域的一个中心,是否会逐渐为欧美学古典学的中国学生或所有有亚洲背景的学生增加一份自信,让大家逐渐不再有面对白人同学天生的自卑感,可以拭目以待。如果说,兰金在宾大提出的让现有的古典学焚烧的愿景在美国顽固体系下很有可能因为换汤不换药而落空(在我之前和兰金私下交谈里,他深知美国学术界在进步表面背后的保守),中国召开世界古典学大会可能从根基上为焚烧现有的古典学建立了可能。正如列宁说,在社会主义革命上,俄国出现了政治条件,西欧出现了经济条件。在古典学革命上,中国出现了政治条件而英美出现了经济条件。

特别是,就在宣布在雅典建立中国古典文明研究院的消息之后第二天,我从美国回国时途经首尔仁川机场转机。一到出发层,就见到一群人狂热地奔涌进机场,这种状况多半意味着有K-pop明星来值机了。我了解之后,才知道是男团Stray Kids出发去澳门开演唱会。由于仁川机场安检排队是出了名的长,就在Stray Kids排长队期间,无数粉丝在旁边拍照摄像。从媒体研究的角度,这不禁让我想到,在仁川机场作为连接韩国和世界的最重要枢纽的情况下,在为输出韩国国家形象做出巨大贡献的韩国男团女团成员经过仁川机场出海无疑是一种日常行为,但当他们的登机本身也成为了追星行动,无疑已经将他们这一活动仪式化和媒介化。对此,任教于宾夕法尼亚大学的表演研究者李苏琳(So-Rim Lee)如此反思:

“(K-pop)偶像是大于凡人肉体的产品,也是韩国国家出口的自豪‘面孔’,这些出口物包括烧酒、电子产品、美妆产品和汽车,到韩国旅游局,还有间接的,出口物也包括韩国本身。”(金淑荣主编:《剑桥K-pop指南》,剑桥大学出版社,2023年,第160页)

仁川机场安检排队中的Stray Kids成员及其粉丝

这让我联想到,公元3世纪作家菲罗斯特拉图斯(Philostratus)在《智者列传》(Vita Sophistarum)里记载的一项趣闻:

“每当他们在观看日常表演——特别是哑剧舞蹈——之时,报信者来到剧院宣告(哈德良的)讲座,观众们会一致立刻起身,无论来自元老阶层还是骑士阶层,无论是研读希腊典籍者还是在罗马研读拉丁典籍者。他们满怀激情跑到学院那,同时指责那些漫步前行者。”(菲罗斯特拉图斯:《智者列传》第589节)

世界古典学大会书展上展出的《智者列传》首次中译本(译名为《智术师列传》)

这个趣闻记载了公元2世纪自罗马东部腓尼基城市图洛的雅典修辞学教授哈德良来到罗马城的盛况,在罗马剧院里观看哑剧的观众愿意为了听哈德良的讲座放弃观看哑剧表演跑到离剧院不远的演讲所(Athenaeum),就像仁川机场粉丝们快步追随Stray Kids成员。这是公元2世纪罗马帝国第二次智者运动下希腊知识人与哑剧舞者较劲的一个缩影。当像哈德良这样的希腊知识人吸收了哑剧舞者们一些表演技巧和视觉感时,他们的知识输出也可以像哑剧舞者一样吸引流量,以至于可以成为观看哑剧表演的替代品。2023年5月,我在哈佛大学开古典学年会时做了和罗马哑剧有关的报告后,在结尾提到了上面这个段落。当时适逢英国著名古典学家玛丽·比尔德(Mary Beard)在芝加哥大学做公共演讲,题目恰好是“古典学还有没有未来”。在哈佛报告末尾,我发问,如果当时适逢芝加哥有一场K-pop演唱会,在演唱会上的观众听说比尔德在芝大有演讲时,是否愿意抛弃他们的偶像,跑到芝大去听比尔德演讲?哈佛会议上听众们陷入了沉思。我也在暗指,按照现在的模式走下去,古典学没有未来。但是,世界古典学大会的召开改变了我的这一看法。在希中文明互鉴框架下,如果我们真的相信希腊文明有可供学习的内容的话,其中重要的一条就是相信流行文化和经典文化两种表面不搭的东西有高度潜在相关性和相似性,要不然,色诺芬《会饮》里的苏格拉底不会脱下孔乙己的长衫,去向从叙拉古到雅典进行商业巡演的舞女学习流行舞蹈。

雅典广场上的苏格拉底与孔子对话雕像,远处是雅典卫城